Actualité

Journée mondiale de lutte contre le cancer 2024

On estime qu’un homme sur deux, et une femme sur trois, se verront diagnostiquer un cancer avant d’atteindre l’âge de 85 ans selon les chiffres donnés...

Lire la suiteAccessibilité

Afin d'être accessible au plus grand nombre, nous vous informons que vous avez la possibilité de

modifier la taille d’affichage du contenu de notre site.

Pour cela, voici les commandes à reproduire à l'aide de votre clavier (sur MAC : remplacer CTRL par CMD) :

Le CHU Grenoble Alpes dans le cadre de sa mission d’intérêt public regroupe et stocke, de façon dématérialisée, l’ensemble des données personnelles liés au parcours de soins du patient au sein de l’établissement dans un dossier appelé Dossier Patient Informatisé (DPI).

Plus d'informations sur le Dossier Patient Informatisé (DPI).

Le CHUGA met en œuvre un Entrepôt de Données de Santé (EDS). Il regroupe les données de santé générées au cours de votre prise en charge et sera utilisé pour des projets d’amélioration de la prise en charge des patients, de recherche ou de pilotage de l’établissement.

En savoir plus sur l’utilisation de l’EDS et la liste des projets acceptés.

Les données de votre dossier médical ainsi que vos échantillons, ou ceux de votre enfant, peuvent être utilisés, sauf opposition de votre part, à des fins scientifiques, de validation de méthode ou d’enseignement. Ils pourront :

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page Projets de Recherche sur notre site internet du CHU Grenoble Alpes qui détaille, pour chaque projet concerné : l'identité des responsables du projet, l'identité de nos partenaires éventuels et leur pays d'exercice, les dates de début et de fin du projet et les finalités poursuivies justifiant le traitement de vos données et de la réutilisation de vos échantillons. Cette page internet est votre moyen de rester informé sur les projets de recherche en cours au CHUGA.

Vous pourrez choisir d'exercer vos droits d'accès, de rectification, de limitation, d'opposition, ou d'effacement de vos données auprès du délégué à la protection des données du CHUGA, par mail à protection-donnees@chu-grenoble.fr, ou par courrier postal adressé au CHU.

Vous conservez le droit d'adresser une réclamation à la CNIL. Plaintes | CNIL.

L'affichage des projets sur la page du site internet vaut information, aucune lettre d'information individuelle complémentaire ne vous sera transmise.

Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes s'est attaché à poursuivre une politique extrêmement volontariste pour développer la recherche biomédicale et la professionnaliser.

Une stratégie de recherche est établie en partenariat fort avec l’Université Grenoble Alpes (UGA) et les acteurs du site santé grenoblois. Le CHU Grenoble Alpes est de façon évidente un partenaire majeur de l’Université Grenoble Alpes dans les domaines de la formation et de la recherche en santé.

La Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) du CHU Grenoble Alpes est chargée de l’organisation et de la gestion des activités de recherche au sein du CHU.

La DRCI a pour mission de promouvoir des essais cliniques, de développer la recherche clinique, d’organiser l’activité de recherche et d’en assurer la gestion scientifique, administrative et financière conformément aux standards internationaux et à la réglementation en vigueur.

Elle assure un soutien aux cliniciens chercheurs et à tout professionnel désireux de monter un projet de recherche clinique.

Le portefeuille d’activité de la DRCI couvre à la fois la recherche académique (en promotion interne et externe) et la recherche industrielle.

Elle négocie et gère un volume important de contrats de collaboration de recherche publics et privés.

Contact :

Les missions des DRCI sont précisées dans la Circulaire DGOS/PF4 numéro 2011-329 du 29 juillet 2011 relative à l’organisation de la recherche clinique et de l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique.

La principale mission de la DRCI du CHUGA est la promotion (organisation, administration, gestion, contrôle, appui technico-réglementaire) des essais cliniques.

Cette mission se décline, notamment, par la nécessité :

Au-delà de ces missions, la DRCI a aussi un rôle d’animation scientifique, d’incitation et de soutien auprès des équipes hospitalières pour l’émergence des projets de recherche impliquant la personne humaine. Elle participe à la définition d’une politique de communication scientifique et de diffusion des savoirs, en lien avec la Direction de la Communication et la Direction de la Recherche et de l’Innovation.

La Délégation à la Recherche Clinique et à l'Innovation (DRCI) est composée de 5 départements.

La mission générale du département promotion est le montage, la mise en place, le suivi, et le monitoring sur le plan règlementaire et scientifique, des projets institutionnels de recherche impliquant la personne humaine. Ces projets sont portés par les investigateurs du CHU Grenoble Alpes et pour lesquels le CHU se porte promoteur ; ou pour lesquels une prestation réglementaire est mise en place. Le département gère également les projets n’impliquant pas la recherche humaine (RNIPH).

La cellule promotion et monitoring est en charge de mettre en place sur site des essais cliniques et réaliser le suivi et le contrôle de la qualité scientifique, technique et réglementaire des projets de recherche clinique dont l’établissement est promoteur.

La cellule promotion et monitoring est à la disposition des équipes médicales pour :

La cellule promotion et monitoring est en contact permanent avec les différents acteurs de la DRCI (administratifs, financiers, juridiques et vigilance des essais cliniques) et la cellule data-management et statistiques qui apporte son concours pour la conception des essais cliniques, et l’élaboration du rapport statistique après analyse des données.

L’assistance lors de la mise en place de l’étude permet la mise à disposition d’un site de randomisation ainsi que d’un E-CRF pour la gestion des données.

Le département vigilance vise à surveiller la sécurité des participants à l’étude, maintenant ainsi une balance bénéfice/risque favorable de l’essai. Cela s’opère par une analyse individuelle puis globale des évènements indésirables notifiés au département.

La cellule de vigilance des essais cliniques prend en charge la mission règlementaire et obligatoire pour toute DRCI de recueil, analyse, gestion et transmission des effets et événements indésirables graves survenus chez tous les patients ou volontaires sains inclus dans un essai clinique CHU promoteur.

Pour réaliser pleinement cette mission règlementaire, la cellule de vigilance des essais cliniques est à disposition des responsables d’essai clinique pour :

La vigilance des EC fait donc partie intégrante des missions d’une DRCI et permet l’évaluation permanente de la sécurité des personnes qui se prêtent à une recherche impliquant la personne humaine.

Cette responsabilité, en termes de surveillance de la sécurité, consiste à évaluer la sécurité d’emploi du médicament, du dispositif médical ou de la procédure expérimentale et ce, de façon continue et tout au long de la recherche.

La mission générale du département administratif et financier est d’élaborer, contrôler et suivre les budgets des projets de recherche. De plus, il permet de valider et facturer les commandes, de suivre les contrats de travail et les dossiers des agents du pôle recherche.

Ce département assure aussi le suivi des demandes de mise en place des essais à promotion extérieure tels que les essais académiques et les essais industriels, pour lesquels le CHUGA est centre associé.

La mission générale du département juridique, partenariats et propriété intellectuelle est de retranscrire dans un document contractuel les informations administratives et financières préalablement établies entre les partenaires. De plus, ce département permet de conseiller le montage, le suivi et la fin de projet de recherche ainsi que valoriser les activités de recherche (retombées économiques, d’image…).

La cellule juridique, partenariats et propriété intellectuelle apporte son support aux activités de recherche clinique. Elle accomplit deux missions principales : une mission de conseil et de sécurisation juridique des activités de recherche clinique, ainsi qu’une mission de valorisation de la recherche.

La cellule juridique, partenariats et propriété intellectuelle est à disposition des responsables d’essai clinique pour :

La cellule juridique, partenariats et propriété intellectuelle est à disposition des partenaires de recherche clinique académiques et industriels pour les renseigner sur les modalités de montage et de contractualisation d’un partenariat de recherche.

Elle assure également une mission de veille et d’information des différents acteurs de la DRCI (administratifs, financiers et scientifiques) sur les spécificités et contraintes de la recherche publique.

La mission principale du département médico-économique est l’évaluation médico-économique des soins des patients et la veille technologique des innovations. Ce département est décrit dans la Circulaire DGOS/PF4 numéro 2011-329 du 29 juillet 2011, relative à l’organisation de la recherche clinique et de l’innovation et au renforcement des structures de recherche clinique.

Les 3 missions principales de la cellule sont :

Actualité

Journée mondiale de lutte contre le cancer 2024

On estime qu’un homme sur deux, et une femme sur trois, se verront diagnostiquer un cancer avant d’atteindre l’âge de 85 ans selon les chiffres donnés...

Lire la suite

Actualité

Les succès de la recherche au CHU

Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes s'est attaché à poursuivre une politique extrêmement volontariste pour...

Lire la suite

Evénement

Journée du rein 2026

Village du rein Jeudi 12 mars de 9h à 16h30 Hall Vercors – Hôpital Michallon Retrouvez nos équipes sur la place du village pour parler de la santé de...

Lire la suite

Evénement

Journée de l'obésité 2026

Parlons Obésité : quand médecins, patients, publics se rencontrent autour de la danse Mercredi 4 mars 2026 à 17h Salle Gilbert Faure Dans le cadre de...

Lire la suite

Evénement

Journée mondiale des maladies rares

Jeudi 26 février, de 10 h à 16 h Venez découvrir nos équipes et les programmes en cours sur nos posters dans les halls À L’HÔPITAL MICHALLON - Stands...

Lire la suite

Actualité

Retour sur l'année 2025 au CHUGA

L’année 2025 a été marquée par des réalisations significatives, fruit de l’engagement et de l’énergie collective de toutes les équipes. Revenons...

Lire la suite

Evénement

CHU x HealthTech Connexion day

CHU HealthTech Connexion Day 2025 8 & 9 décembre, Bordeaux Le CHU Healthtech Connexion Day en contexte France Biotech et la Conférence des Directeurs...

Lire la suite

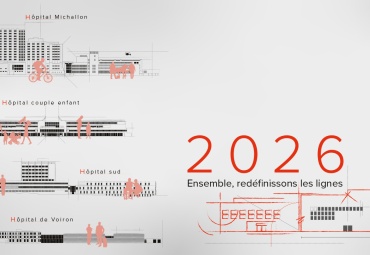

Actualité

CIME - Projet immobilier du CHU Grenoble Alpes

Le CHU Grenoble Alpes repensé, au service de chacun CIME, le projet immobilier de modernisation de l’hôpital Michallon, est la concrétisation du...

Lire la suite

Actualité

Le CHU Grenoble Alpes s’engage contre les violences sexistes et sexuelles, et les discriminations

Le CHU Grenoble Alpes (CHUGA) renforce son engagement en faveur d’un environnement de travail respectueux et inclusif en lançant une campagne de...

Lire la suite

Evénement

Mars Bleu : dépistez-vous !

Le cancer colorectal, parlons-en ! Grâce au dépistage, plus de 5 000 cas pourraient être évités ! Le dépistage est simple et gratuit : il débute à 50...

Lire la suite

Actualité

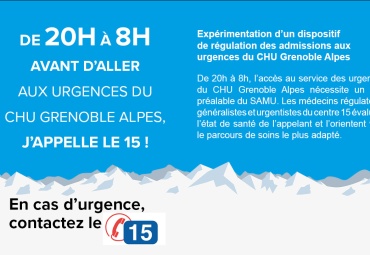

Régulation des admissions aux urgences

De 20h à 8h, l’accès au service des urgences du CHU Grenoble Alpes nécessite un appel au 15 pour avis préalable du SAMU. Les médecins régulateurs...

Lire la suite

Actualité

Aidez à former les soignants de demain !

Dans le cadre de notre mission d’enseignement, nous formons chaque année près de 1500 étudiants au sein de nos écoles et instituts de formation. En...

Lire la suite

Actualité

Et si ta place était avec nous ?

De nombreux métiers sont à ta portée au sein de notre établissement, consulte nos offres d'emplois dès maintenant ! 100 métiers différents, un même...

Lire la suite

Actualité

Le Fonds de dotation du CHUGA

Aux côtés des soignants, au bénéfice des patients !

Lire la suite

Actualité

Le CHU Grenoble Alpes certifié « Haute Qualité des Soins » par la Haute Autorité de Santé

Après avoir été en 2019 le premier CHU français à être certifié de niveau A dans sa globalité et en première intention par le collège de la Haute...

Lire la suite